NEWS

お知らせ

2023.09.28

線維筋痛症について

今回は、繊維筋痛症について記載します。

線維筋痛症は、多様な疼痛が、主に頸部から肩甲骨周囲や背部に始まり、全身の筋・関節周囲などに痛みを伴う疾患です。一般的に女性に多く、米国リウマチ学会が1990年に発表した分類基準では、3か月以上持続する全身にわたる痛みがあり、18箇所に設定されている圧痛点のうち、11箇所以上の圧痛点を確認できるものが、線維筋痛症と診断されます。疲労感、易疲労性、睡眠障害、慢性疼痛、痙攣性大腸炎、腫脹感(こわばり感)、しびれ感、等の症状もあり、不安又は緊張による症状の影響、天候による症状の影響、肉体活動による症状の影響等が、みられるのが特徴です。繊維筋痛症は、現状では明らかになっていない事が多い疾患とされていますね。

では、繊維筋痛症と診断され、障害年金を申請するにあたり、問題となる点を検討してみます。

まず、初診日の確定です。線維筋痛症と診断されるまで複数の病院を受診し、やっと診断されたという方も多いと思います。

そのような場合、初診はいつになるのでしょうか?

線維筋痛症と診断された日が、初診日と認定されるケースもあります。それ以前の病院に遡って、初診日を認定される可能性があるのは、

- その病院のカルテに、線維筋痛症の特徴を示す症状が記載されていた。

- 専門医等が、その当時から、線維筋痛症の症状があったと診断した。

等の補強する証拠がある場合となります。

また、線維筋痛症と症状が似ている病名(例えば「関節リウマチ」等)の症状で長年治療を受けてきた方が、線維筋痛症と診断された場合で、症状の似ている病名と、線維筋痛症の間に因果関係があると認められる場合には、症状があり、初めて病院にかかった日が初診日と認定される可能性があります。

これは他の診断がつきにくい疾患にもあてはまります。どの時点が初診と認められそうか、慎重に検討して申請に臨みましょう。

次に、診断書についてです。診断書は、様式第120号の3(肢体)を使用します。日本年金機構のホームページで、認定事例と、診断書の記入例が公開されていますので、ぜひ、参考にしましょう。

化学物質過敏症、繊維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の記載例や認定事例等|日本年金機構

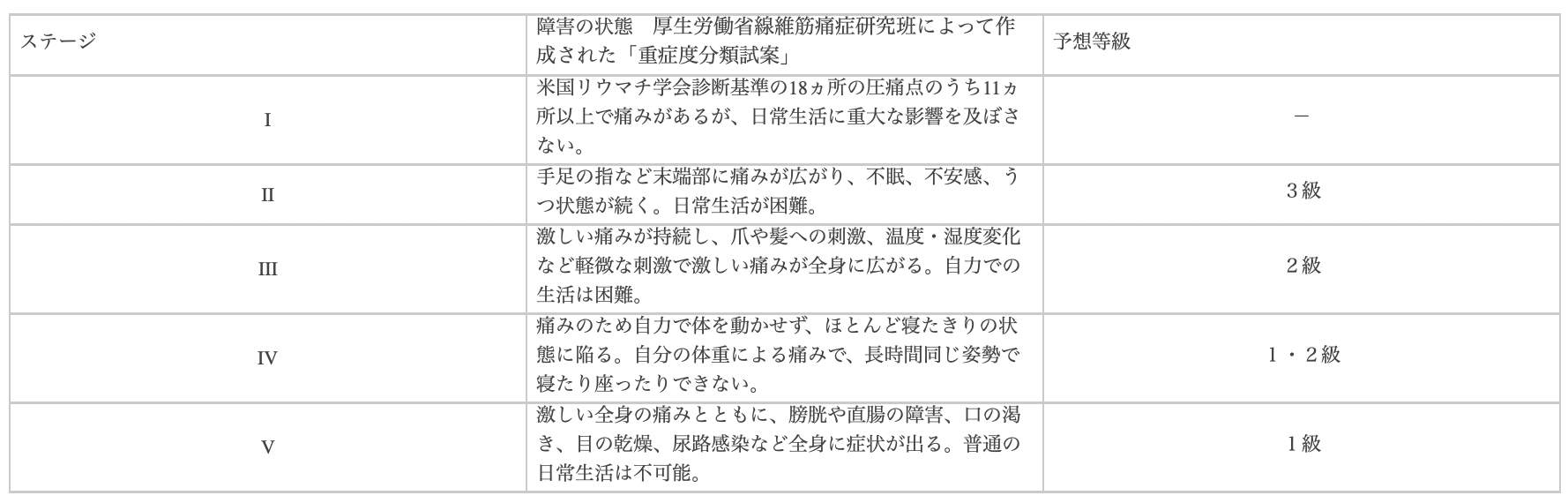

診断書の表面の⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」の欄に、厚生労働省の研究班の重症度分類試案の、どのステージに該当するかを、必ず、記入してもらいます。

等級は目安です。最終的には医師の判断ですが、日常の症状をきちんと医師に伝えて判断してもらいましょう。

⑮、⑯、⑰、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓ は必ず記載してもらいます。

⑮ 握力は必ず記入してもらいましょう。

⑲・⑳ ご自身の、日常生活の状況を、医師に丁寧に伝えましょう。杖等の補助用具を使用している場合も、⑳に記載してもらいます。

㉑ 疲労感、易疲労性、睡眠障害、慢性疼痛、痙攣性大腸炎、腫脹感(こわばり感)、しびれ感、不安又は緊張、などのように、繊維筋痛症と関連のありそうな症状があれば、記入してもらいます。

㉓ 予後は、分からない場合でも、不詳・不明のように記入してもらいます。